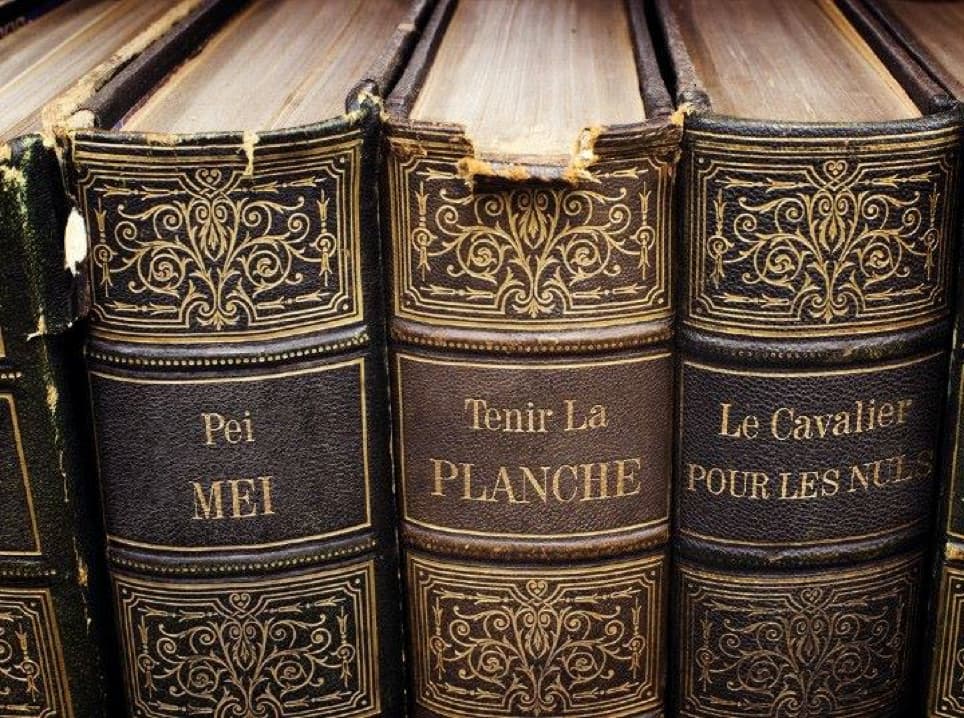

La quête du geste parfait

Il est fréquent qu'un élève débutant l'enseignement traditionnel du Kung Fu se demande où et comment il peut trouver un conseil, un livre voire une vidéo pouvant l'aiguiller dans sa pratique. L'instructeur en charge de l'élève sait qu'aucune parole, qu'aucune lecture, qu'aucune image ne peuvent expliquer une technique.

La sagesse du charron Pien

Un ami philanthrope et philosophe m'avait offert il y a quelques années un petit ouvrage alors que je lui annonçais ma décision de démarrer les arts martiaux traditionnels chinois : Leçons sur Tchouang-Tseu(1) de Jean-François Billeter (éditions Allia-Paris 2002). L'auteur y retranscrit un dialogue totalement inventé par le penseur chinois, mettant en scène le duc Huan de Qi(2) et le charron Pien. Ce conte illustre parfaitement notre sujet.

Le duc Huan lisait dans la salle, le charron Pien taillait une roue au bas des marches.

Le charron posa son ciseau et son maillet, monta les marches et demanda au duc :

— Puis-je vous demander ce que vous lisez ?

— Les paroles des grands hommes, répondit le duc.

— Sơnt-ils encore en vie ?

— Non, ils sont morts.

— Alors ce que vous lisez là, ce sont les déjections des Anciens !

— Comment un charron ose-t-il discuter ce que je lis ! répliqua le duc ; si tu as une explication, je te ferai grâce ; sinon tu mourras !

— J'en juge d'après mon expérience, répondit le charron. Quand je taille une roue et que je l'attaque trop doucement, mon coup ne mord pas. Quand j'attaque trop fort, il s'arrête [dans le bois]. Entre force et douceur, la main trouve, et l'esprit répond. Il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots, de sorte que je n'ai pu le transmettre à mes fils, que mes fils n'ont pu le recevoir de moi et que, passé la septantaine, je suis encore là à tailler des roues malgré mon grand âge.

Ce qu'ils ne pouvaient transmettre, les Anciens l'ont emporté dans la mort. Ce ne sont que leurs déjections que vous lisez là.

L'application à l'apprentissage martial

Le message de ce conte est bien de nous rappeler que dans tout art ou métier manuel, le geste juste se conquiert par soi-même à force de mouvements répétés inlassablement. Puis avec le temps, le cerveau enregistre les acquis. Ce qui paraissait être une montagne infranchissable devient avec le temps une légère butte laissant apparaître une nouvelle montagne plus impressionnante que la précédente.

L'apprentissage répété des mouvements amène l'élève en quête de perfectionnement vers des excès de force (yang) ou inversement vers des abus de douceur (yin). Avec le temps, le cerveau assimile et permet au geste de tendre vers un juste milieu recherché. Ni les lectures, tout aussi pertinentes soient-elles, ni les conseils les plus avisés ne peuvent remplacer l'expérience personnelle.

Mon expérience d'apprentissage

Je me souviens de mes premiers pas dans le Kung fu traditionnel. Mon instructeur d'alors, pour nous orienter sur le chemin de la précision, nous faisait répéter encore et encore des phases de 3 à 4 mouvements. Il nous était interdit de l'interpeller en plein cours pour lui demander la moindre explication. Nous n'avions pour modèle que ses propres démonstrations et les mouvements des plus anciens pratiquants.

Puis, lorsque les efforts du débutant étaient jugés satisfaisants, notre enseignant utilisait alors le langage pour mieux façonner le geste de l'élève. L'enjeu était d'abord de comprendre par nous-même en observant les plus avancés, puis mettre en pratique ce que nous avions découvert. En cas de fausse route, les remarques, parcimonieuses mais précises, de l'instructeur avaient pour finalité de permettre à l'élève d'appréhender plus rapidement ses erreurs pour en tirer le meilleur parti.

L'évolution de la tradition

L'enseignement du Kung-fu traditionnel pourtant est en mutation. La méthodologie de mon instructeur d'alors ne correspondait déjà plus à la pédagogie enseignée dans les temples des clans chinois du XVIIIème siècle. Les Maîtres, garants d'une tradition millénaire avaient déjà accepté au fil des générations successives d'apporter les réformes nécessaires pour maintenir l'enseignement de la Voie et éviter une extinction par manque d'adaptation au sens de l'histoire... mais malgré tout, la pratique rigoureuse reste toujours le moteur de la progression de chaque étudiant.

La calligraphe Fabienne Verdier, dans son récit de voyages : Passagère du Silence (Albin Michel-Paris 2005) évoque aussi le conte du charron Pien de Tchouang-Tseu. Elle en saisit parfaitement l'essence.

(1) Tchouang-tseu ou Zhuangzi (trad: 莊子 ; simp : 庄子 ; pinyin : zhuāng zǐ, EFEO : Tchouang-tseu, « Maître Zhuang »), de son vrai nom Zhuāng Zhōu (莊周/庄周), est un penseur chinois du 4e siècle av. J.-C. à qui l'on attribue la paternité d'un texte essentiel du taoïsme appelé de son nom — le Zhuangzi — ou encore le « Classique véritable de Nanhua » (Source Wikipedia)

(2) Le duc Huan de Qi est un personnage historique. Il a régné de 685 à 643 av. J.-C. Il est le premier des 5 hégémons traditionnels de la Période des Printemps et des Automnes. De concert avec son conseiller et ministre Guan Zhong, il est l'auteur d'importantes réformes administratives, militaires et fiscales. À la mort de ce dernier, il se fie à des conseillers de peu de valeur. À la fin de ses jours, le pays Qi s'enfonce vers l'anarchie. Mort de faim, il n'est même pas inhumé. (Source Wikipédia).

Nam Sơn (Nicolas Leage) 2019