L'Histoire du Kung Fu

Entre sagesse, discipline et héritage spirituel

Le terme « Kung Fu », ou plus précisément « Gōngfū » (功夫), désigne originellement la maîtrise d'une compétence ou d'un savoir-faire obtenu par la persévérance, la discipline et l'effort.

Loin de se limiter à une simple technique de combat, il constitue une voie de développement personnel, intégrant les dimensions martiale, éthique, philosophique et spirituelle.

Son évolution, qui s'étend sur plusieurs millénaires, reflète les métamorphoses de la civilisation chinoise : le passage d'une dynamique de survie vers une quête d'harmonie entre le corps et l'esprit.

Genèse d'une tradition

Les origines du Kung Fu se perdent dans les brumes du temps, là où la légende se mêle à l'histoire. Bien avant l'unification impériale, la Chine archaïque connaissait déjà des formes de combat ritualisées et d'entraînement corporel.

Les chroniques attribuent au mythique Empereur Jaune, Huáng Dì (黄帝), souverain civilisateur et stratège ayant régné, selon la tradition, de 2697 à 2597 av. J.-C., l'enseignement de techniques martiales destinées à protéger son peuple et à forger la discipline de ses soldats.

Sous la dynastie Zhou (1045–256 av. J.-C.), les rituels militaires reflétaient une quête d'équilibre entre puissance, vertu et mesure. À travers les cérémonies guerrières, on affirmait que la force devait toujours être guidée par des principes moraux.

Cérémonie impériale avec démonstration de jiaodi (角抵)

Les soldats s'exerçaient déjà à des disciplines comme le jiaodi (角抵), forme ancienne de lutte, et le shoubo (手搏), combat à mains nues. Initialement réservées aux cadres militaires, ces pratiques étaient codifiées dans des textes tels que le Zhou Li (周禮), qui décrivait la formation physique et morale des guerriers au service de l'État.

Parallèlement à ces exercices martiaux, les lettrés évoquaient le Dao Yin (导引), une pratique fondée sur le mouvement et la respiration, destinée à guider le Qi (souffle vital). Ancêtre du Qi Gong, il illustre une autre facette de la culture corporelle chinoise, où la gymnastique devient discipline de régulation du corps et de l'esprit.

Ainsi, bien avant de s'affirmer en art martial, le Kung Fu fut déjà un art de vivre, de respirer et de penser.

Bodhidharma et l'émergence de Shaolin

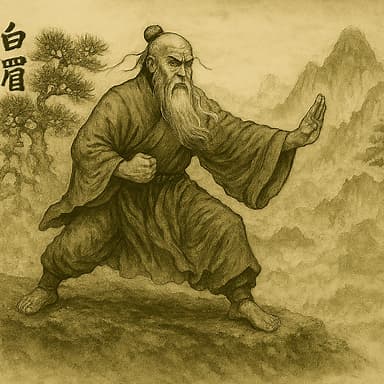

Bodhidharma, 28ème patriarche du bouddhisme méditatif, fondateur du Bouddhisme Chan

Bodhidharma, connu en Chine sous le nom de Tamo (达摩), est une figure majeure du bouddhisme Mahāyāna et le premier patriarche du Chan chinois, tradition qui donnera naissance au Zen japonais. Selon les récits traditionnels, il serait né dans le sud de l'Inde, au sein du clan des Sardili, et aurait été le troisième fils d'un roi brahmane. Éduqué selon les standards de son époque, il aurait reçu une formation complète en arts, politique, sutras bouddhiques et techniques de guerre.

Vers l'âge de trente ans, animé par une quête d'Illumination, Bodhidharma renonce à sa vie princière pour embrasser la voie monastique. Comme de nombreux maîtres indiens de son temps, il entreprend un voyage vers la Chine afin d'y transmettre les enseignements du Bouddha. Son arrivée est généralement située autour de 527 ap. J.-C., sous le règne de l'empereur Wudi de la dynastie Liang (r. 502–549), fervent promoteur du bouddhisme.

Selon certaines traditions, Bodhidharma aurait été reçu au temple Kuan, dans la province du Guangdong, où le gouverneur de Guangzhou l'aurait recommandé au souverain. Il se rend alors à Jiankang (aujourd'hui Nanjing), capitale de la dynastie Liang, pour rencontrer l'empereur. Mais leur échange tourne court : Wudi, attaché aux mérites rituels et aux œuvres pieuses, ne comprend pas l'approche directe du moine, fondée sur la méditation et la réalisation intérieure, indépendante des textes et des rites.

Bodhidharma quitte Jiankang et poursuit son chemin vers Luoyang, où il trouve refuge au monastère de Shaolin, dans les montagnes de la province du Henan. Il y enseigne pendant plusieurs années les fondements du bouddhisme Chan, centré sur la contemplation silencieuse, la discipline de l'esprit et la nature de la conscience.

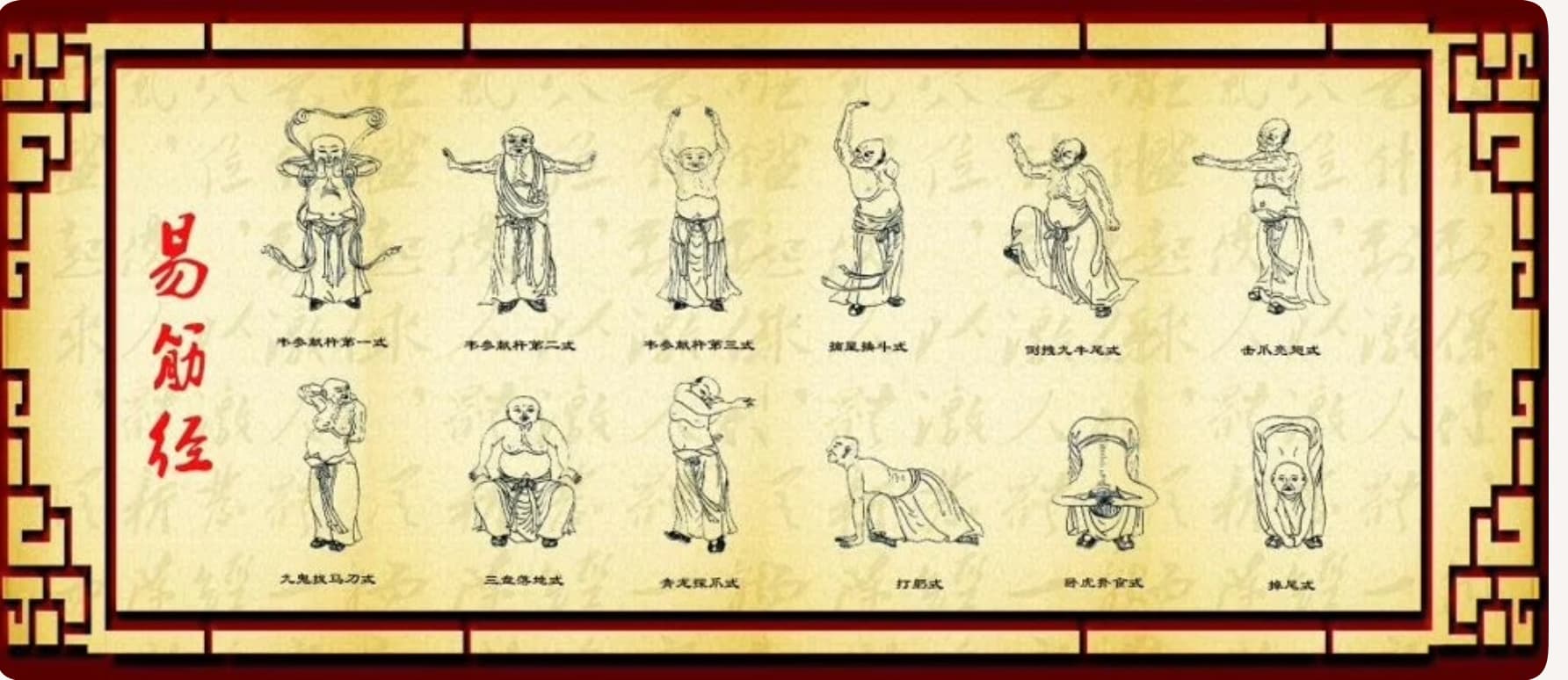

Constatant que la santé fragile des moines entrave leur progression spirituelle, il se retire dans une grotte voisine pour méditer en solitude. Selon la légende, il y demeure neuf années, période au cours de laquelle il aurait rédigé trois ouvrages fondamentaux, formant un système intégré de transformation corporelle, énergétique et mentale :

- Yi Jin Jing (易筋经) — Classique de la transformation des muscles et des tendons, consacré au renforcement physique et à la vitalité corporelle.

- Xi Sui Jing (洗髓经) — Classique du lavage de la moelle, orienté vers la purification du souffle vital et la régénération interne.

- Xuan Xiu Jing (玄修经) — Classique de la transmission de l'esprit, dédié à la clarté mentale et à la discipline de l'esprit.

Ces textes, bien que leur attribution à Bodhidharma soit parfois discutée, témoignent d'une vision holistique où le corps, le souffle et l'esprit sont travaillés de manière complémentaire.

Ainsi naquit la philosophie martiale de Shaolin : transformer l'effort en conscience et la force en sagesse.

Image la plus ancienne connue liée au "Livre de la transformation des muscles et des tendons" provenant d'une peinture sur brocart intitulée Illustration de la circulation du Qi, découverte dans les années 1970 dans une tombe ancienne à Changsha, au centre de la Chine.

Les montagnes de Wudang et la tradition taoïste

Alors que Shaolin s'imposait comme foyer bouddhiste dédié à la discipline martiale, un autre pôle de sagesse corporelle se développait dans les montagnes de Wudang, situées dans la province du Hubei.

Depuis la dynastie Tang, Wudang est reconnu comme un centre majeur du taoïsme, où érudits, alchimistes et maîtres de longévité ont cherché à fusionner souffle, intention et énergie pour une pratique de transformation intérieure.

C'est sous les Ming, au XVe siècle, que les arts martiaux de Wudang furent pleinement codifiés, notamment autour de la figure légendaire de Zhang Sanfeng (張三丰), à qui l'on attribue la création du Taijiquan (appelé aussi Tai Chi) et la synthèse des principes taoïstes dans le combat.

Contrairement à Shaolin, qui part du corps pour élever l'esprit, Wudang part de l'esprit pour guider le corps, cultivant une efficacité fondée sur l'harmonie, la fluidité et la puissance silencieuse du centre du corps.

La dualité fondatrice : Les systèmes Shaolin et Wudang

Le Kung Fu chinois repose sur une double tradition, incarnée par deux systèmes fondateurs : Shaolin et Wudang.

Le système Shaolin, de tradition bouddhiste et externe (waijia, 外家), met l'accent sur la discipline corporelle, la force, la puissance et la maîtrise technique. Il privilégie l'entraînement physique rigoureux, les postures solides et la répétition méthodique des formes pour développer la vigueur, l'endurance et la résistance. Le système Shaolin part du corps pour élever l'esprit, faisant du mouvement une expression de la discipline et de la concentration.

Le système Wudang, de tradition taoïste et interne (neijia, 内家), repose sur l'harmonisation du souffle, de l'intention (yi, 意) et de l'énergie vitale (qi, 气). L'accent est mis sur la fluidité, la souplesse, l'écoute du corps et le relâchement actif. Les mouvements sont circulaires, spiralés, parfois lents, parfois explosifs, toujours guidés par le flux interne.

Le système Wudang part de l'esprit pour guider le corps, faisant de la méditation, de la respiration et de la transformation de l'intention les fondements de l'efficacité martiale. Il ne cherche pas à vaincre par la force, mais à neutraliser par l'harmonie, en cultivant la puissance silencieuse du centre.

Chaque système possède ses méthodes, ses styles et ses philosophies propres, mais tous deux poursuivent le même objectif : former l'individu dans sa totalité, corps et esprit réunis. Ensemble, les systèmes Shaolin et Wudang représentent la dualité fondamentale du Kung Fu : la force et la souplesse, l'externe et l'interne, la technique et la conscience.

L'âge classique et la floraison des styles

À partir des Tang (618–907), l'État impérial reconnaît certaines pratiques martiales, notamment à travers l'organisation de corps militaires spécialisés et la valorisation de monastères comme Shaolin, réputé pour son rôle dans la défense des frontières. Les arts martiaux commencent à s'inscrire dans une logique de service à l'État, tout en conservant une dimension spirituelle.

Sous les Song (960–1279), période de raffinement culturel et de bureaucratie florissante, les arts martiaux s'adaptent aux besoins civils et militaires. Des manuels illustrés et des traités stratégiques apparaissent, intégrant des principes de santé, de moralité et de discipline intérieure. La pratique devient un chemin d'éducation autant qu'un art du combat.

Avec les Ming (1368–1644), les écoles se multiplient et se régionalisent. Les styles se transmettent au sein de familles, de clans ou de monastères, chacun développant ses formes codifiées (taolu), ses principes internes et ses récits fondateurs. La distinction entre systèmes externes (waijia, 外家) et internes (neijia, 内家) se précise, notamment avec l'émergence des traditions Shaolin et Wudang comme pôles complémentaires.

Durant cet âge classique, chaque province développe des styles adaptés à son terrain, à ses traditions locales et à ses besoins défensifs.

Au Sud, les terrains humides, souvent marécageux ou couverts de rizières, imposent des postures basses, des déplacements enracinés et des frappes de courte portée ; d'où l'expression « Poings du Sud », soulignant la maîtrise des bras et du tronc.

Au Nord, les sols secs et les cultures de millet favorisent les postures hautes, les acrobaties, les coups de pied puissants, ainsi que des mouvements amples et aériens ; on parle de « Pieds du Nord », en référence à la prédominance des techniques de jambes.

La transmission devient héréditaire ou initiatique. Les secrets techniques sont conservés au sein des clans, parfois liés à des fonctions sociales (miliciens, escortes, guérisseurs). Les généalogies martiales se mêlent aux récits familiaux, renforçant l'identité et la cohésion des groupes.

Les écoles s'appuient sur des fondements confucéens (discipline, loyauté), taoïstes (souplesse, énergie interne, non-agir) ou bouddhistes (maîtrise de soi, transcendance, compassion). Chaque style incarne une vision du corps, de l'esprit et du monde, où la pratique martiale devient un chemin de transformation intérieure autant qu'un art du combat.

Les flammes de Shaolin et la légende des Cinq Invincibles

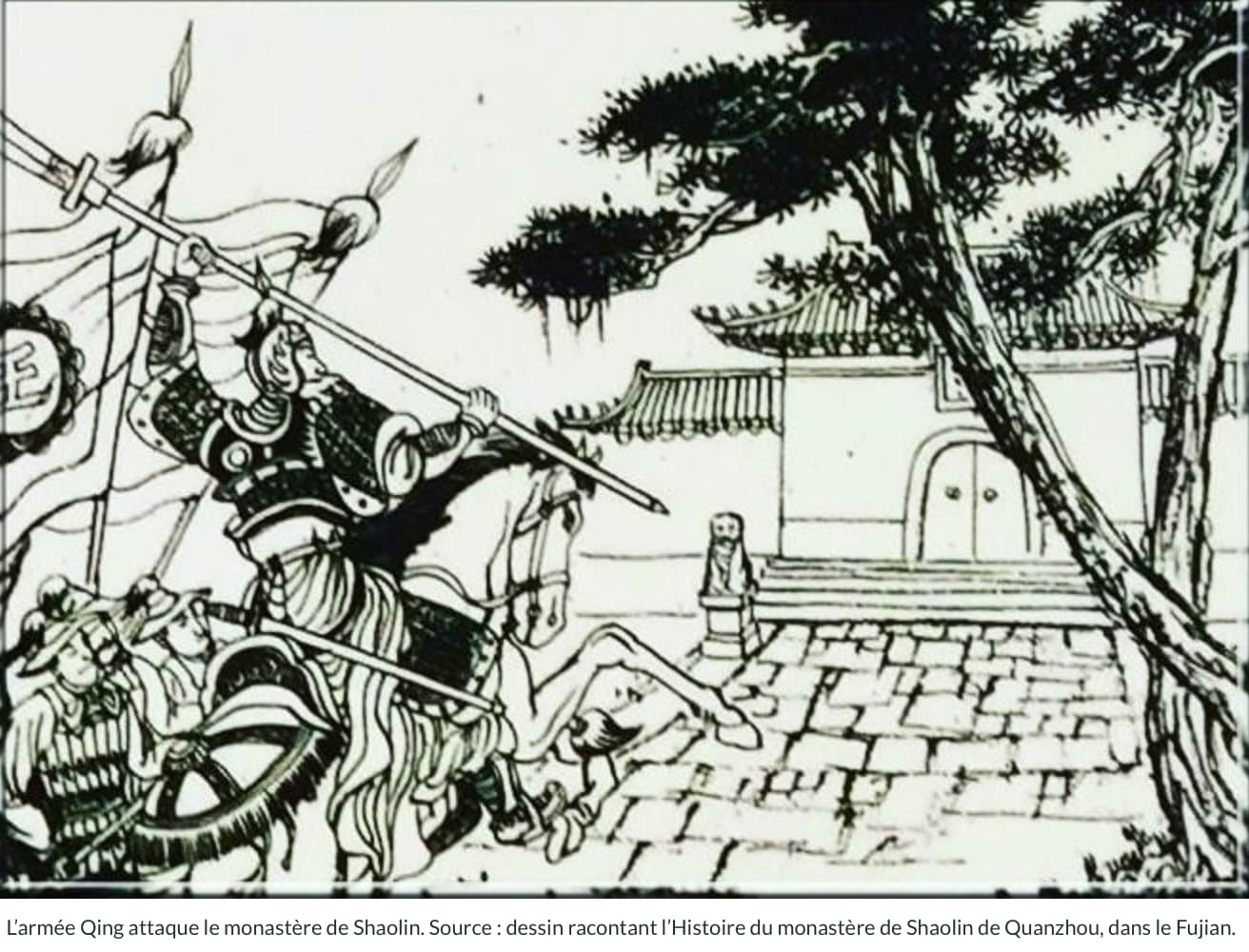

Au cœur du XVIIᵉ siècle, alors que la dynastie Ming s'effondrait sous les assauts des Mandchous, la Chine entra dans une ère de bouleversements profonds. Le Temple Shaolin, bastion spirituel et martial depuis des siècles, fut accusé d'avoir soutenu les forces loyalistes opposées à l'avènement des Qing.

Ce sanctuaire, où le Chan bouddhiste se mêlait à la discipline du Kung Fu, devint la cible d'une répression brutale. Sous le règne de l'empereur Qianlong 乾隆 (1735–1796), les troupes impériales lancèrent une attaque dévastatrice contre le monastère.

Le temple fut incendié, ses salles sacrées réduites en cendres, ses parchemins dispersés, ses maîtres traqués. Mais de cette nuit de feu et de chaos, cinq figures légendaires parvinrent à s'échapper. Cinq maîtres, porteurs de la flamme Shaolin, décidés à préserver la Voie.

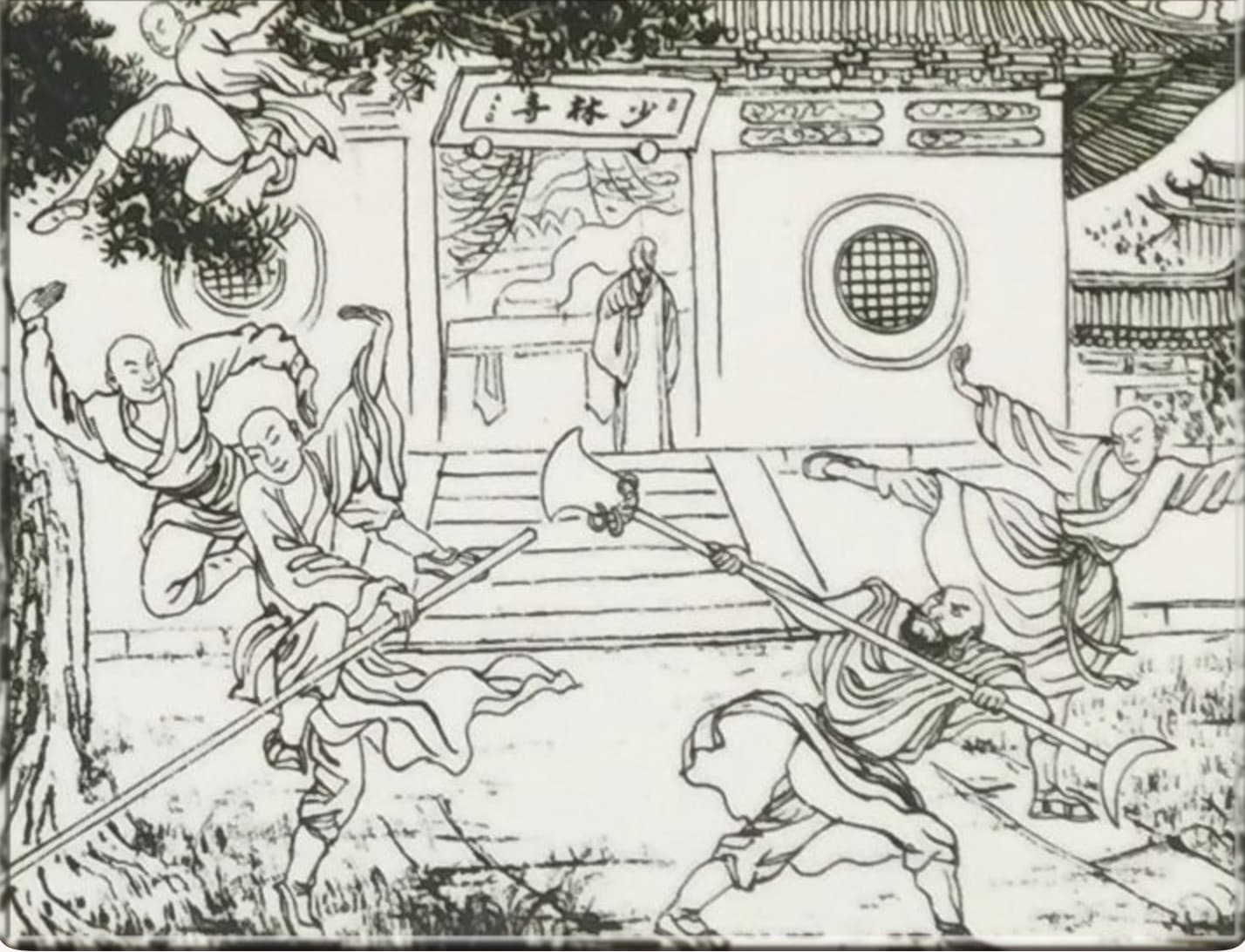

L'armée Qing attaque le monastère de Shaolin.

Les Cinq Invincibles de Shaolin :

Zhishan (至善) / Chee Seen (cantonais) : Abbé supérieur du temple, il incarne la sagesse et la droiture. Gardien de la lignée spirituelle, il fut le dernier à transmettre les enseignements éthiques et martiaux de Shaolin avant la chute. Son nom signifie "la suprême bonté", reflet de son rôle de guide et de mentor.

Zhishan (至善), abbé supérieur du temple Shaolin et gardien de la lignée spirituelle.

Feng Dao De (方道德) / Fung Dou Dak (en Cantonais) : Maître du style Bak Fu Pai (白虎派), le Kung Fu du Tigre Blanc. Ce style Hakka, né dans le sud de la Chine, est marqué par des techniques puissantes, féroces et enracinées dans l'instinct du tigre. Bien que fidèle à Shaolin, la propagande Qing le diffama en le présentant comme un traître, à l'instar de Pak Mei. Mais les traditions orales le décrivent comme un résistant silencieux, porteur d'un savoir précieux.

Feng Dao De (方道德), maître du style Bak Fu Pai, le Kung Fu du Tigre Blanc.

Miao Xian (苗显) / Miu Hin (en Cantonais) : Expert du Shaolin Quan et du Wu Xing Quan (五形拳 – boxe des cinq animaux), il transmit ses connaissances à sa fille Miu Tsui Fa 苗翠花, elle-même maîtresse accomplie. Par elle, l'héritage parvint à Fong Sai-Yuk 方世玉, jeune prodige devenu héros folklorique, symbole de bravoure et de loyauté.

Miao Xian (苗显), expert du Shaolin Quan et du Wu Xing Quan, la boxe des cinq animaux.

Pei Mei (白眉) / Pak Mei (en Cantonais) : Maître des arts martiaux, il parvint à s'échapper du Temple Shaolin alors que celui-ci était réduit en cendres. Il trouva refuge au mont Emei, haut lieu du taoïsme et du système Wudang. Après plusieurs années de pratique et de méditation, il élabora un nouveau système de Kung Fu, fusionnant les principes de Shaolin et de Wudang en une discipline transcendante.

Pei Mei (白眉), créateur du système Pak Mei, fusionnant les principes de Shaolin et de Wudang.

Wǔ Méi (五梅) / Ng Mui (en Cantonais) : Nonne bouddhiste, seule femme parmi les Cinq Invincibles. Elle est la créatrice du Wing Chun (咏春拳), un style fluide, direct et conçu pour les corps plus légers. Elle transmit son art à Yim Wing Chun 严咏春, une jeune femme qu'elle aida à se libérer d'un mariage forcé. Son héritage est aujourd'hui mondialement reconnu, notamment à travers la lignée d'Ip Man.

Wǔ Méi (五梅), nonne bouddhiste et créatrice du Wing Chun, seule femme parmi les Cinq Invincibles.

Exemples de styles issus des systèmes Shaolin et Wudang

1/ Le système de Kung Fu Shaolin

Illustration de moines Shaolin pratiquant la boxe à mains nues et les armes.

Il se divise traditionnellement en deux branches : Shaolin du Nord et Shaolin du Sud, chacun avec ses caractéristiques propres :

Shaolin du Nord : Mouvements amples, sautés et acrobatiques, grande amplitude de bras et de jambes, formes longues. Techniques privilégiant les coups de pied et les frappes étendues, vitesse et flexibilité.

Exemples de styles du Shaolin du Nord :

- La Mante religieuse du Nord / Boxe du tanglang (螳螂拳) : Les sources varient quant à la période de sa création (entre le Xe et le XVIIe siècle), mais la consolidation du style semble dater du XVIIe siècle, dans la province du Shandong en Chine. Son fondateur légendaire est Wang Lang (王朗).

- La Griffe d'Aigle (鹰爪拳) : Ce style est né au cours de la dynastie Song du Nord (960–1279), mais sa codification en tant que style martial structuré remonte à la dynastie Ming (1368–1644), avec un développement notable au XVIIᵉ siècle.

- Le Poing long du Nord (長拳) : Cette discipline est un style ancien du Kung Fu chinois, dont les origines remontent à la dynastie des Tang (618–907), mais il s'est structuré et popularisé surtout à partir de la dynastie Ming (1368–1644).

- La Boxe du singe (猴拳) : Ce style serait né entre le XIVe et le XVIIe siècle, probablement sous la dynastie Ming, avec des racines folkloriques plus anciennes remontant à la dynastie Yuan (1271 à 1368).

- Boxe des dix routes de Songshan (嵩山十路少林拳) : Ce style est née au temple Shaolin du Mont Songshan, probablement entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sous les dynasties Ming et Qing.

Shaolin du Sud : Postures stables, coups puissants et défense solide, avec moins d'acrobaties que le Nord. Techniques privilégiant les coups de poing de court trajet et la force concentrée, adaptées aux combats rapprochés.

Exemples de styles du Shaolin du Sud :

- La Grue Blanche (du Sud) / Bai He Quan (白鹤拳) : Ce style est né au XVIIe siècle, dans la province du Fujian, en Chine, selon la tradition. La Grue Blanche du Sud aurait été fondée par Fang Qiniang (方七娘), une femme inspirée par le comportement d'une grue.

- Le Hung Gar (洪家) : Aussi appelé « boxe de la famille Hung », ce style est né au XVIIIe siècle dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong. Il s'est structuré après la chute du temple Shaolin du Sud, autour de la figure de Hung Hei Gun (洪熙官), maître légendaire et patriote Han.

- Le Tigre Blanc / Bak Fu Pai (白虎派) : Ce style serait né au XVIIe siècle, sous la dynastie Qing, dans la province du Fujian. Il est attribué au maître légendaire Fung Do Duk (馮道德), figure centrale de la tradition Hakka et un des Cinq invincibles de Shaolin.

- Le Choy Li Fut (蔡李佛拳) : Ce style est né en 1836, fondé par Chan Heung (陳享) dans la région de King Mui (京梅村), dans la province du Guangdong, au sud de la Chine.

- Le Dragon du Sud (南派龙拳) : Cette discipline est aussi appelée Lung Ying Kuen (龍形拳), est né au début du XXe siècle, vers les années 1910–1920, dans la province du Guangdong. Il a été codifié par le maître Lam Yiu Gwai (林耀桂), disciple de Daai Yuk, moine taoïste du mont Luofu.

À la différence du temple Shaolin du Nord — fondé au Ve siècle sur le mont Songshan et reconnu comme institution impériale — le « temple Shaolin du Sud » relève principalement de la tradition orale. Il aurait existé dans les provinces du Fujian ou du Guangdong, sans laisser de trace officielle.

Sa destruction, rapportée dans les récits du XVIIᵉ siècle, s'inscrit dans le contexte des répressions menées par la dynastie Qing contre les partisans des Ming. Accusés de soutenir la résistance Han, les moines du Sud auraient été pourchassés, et leur temple incendié. De cette dispersion seraient nés les Cinq Invincibles, figures légendaires qui, dans l'exil, codifièrent les grands styles martiaux du Sud.

Ces savoirs, longtemps transmis oralement, ont été conservés et relayés dans des environnements multiples — villages ruraux, monastères bouddhistes et taoïstes, réseaux de résistance et communautés ethniques comme les Hakka — avant d'être structurés en systèmes martiaux complets.

2/ Le Système Wudang

Il se concentre sur la fluidité, la souplesse et la maîtrise du Qi : mouvements circulaires, harmonieux et continus, souvent lents pour renforcer la concentration et le souffle, mais pouvant devenir explosifs. Styles privilégiant intention, respiration et contrôle interne plutôt que force brute.

Exemples de styles Wudang :

- Le Tai Chi / Taijiquan (太极拳) : Ce style est né au XVIIe siècle, selon la tradition, dans la région du mont Wudang. Il est attribué au maître taoïste Zhang Sanfeng (张三丰), figure légendaire qui aurait synthétisé les principes du Taoïsme avec les techniques martiales. Le Taijiquan se distingue par ses mouvements lents, circulaires et enracinés, visant à cultiver le Qi, la santé et la maîtrise du souffle. Il existe plusieurs branches : Chen, Yang, Wu, Sun, chacune avec ses spécificités.

- Le Bagua Zhang (八卦掌) : Ce style est apparu au début du XIXe siècle, codifié par Dong Haichuan (董海川), qui aurait intégré des principes taoïstes à des techniques martiales transmises dans les cercles ésotériques. Le Bagua Zhang se caractérise par ses déplacements circulaires autour d'un axe, ses changements de direction constants, et ses postures spiralées.

- Le Xing Yi Quan (形意拳) : Né au XVIIe siècle, ce style est attribué à Ji Longfeng (姬隆峰), qui aurait transmis une forme martiale inspirée des mouvements des cinq éléments et des douze animaux. Le Xing Yi Quan est plus linéaire que le Taiji ou le Bagua, mais conserve une forte dimension interne.

Le Pei Mei : un système à part entière

Parmi les styles du Sud, un système se distingue par son autonomie et sa profondeur : le Pak Mei (白眉拳), ou « Sourcil Blanc ». Bien qu'il soit parfois associé aux lignées Shaolin du Sud, le Pak Mei ne relève ni du système Shaolin ni de celui de Wudang.

Il constitue un troisième pilier du Kung Fu chinois, élaboré au XVIIᵉ siècle par le maître Pei Mei, l'un des Cinq Invincibles. Transmis au sein des communautés Hakka, ce système développe une approche singulière, fondée non sur l'expansion de la force, mais sur une énergie implosive, concentrée, issue du centre.

Le Pak Mei privilégie la précision gestuelle, le relâchement actif, la maîtrise du souffle et la stratégie du court trajet. Il ne cherche pas à reproduire les formes anciennes, mais à incarner une voie martiale complète, capable de répondre aux exigences du combat réel tout en cultivant la transformation intérieure.

À ce titre, il ne s'inscrit pas comme un style dérivé, mais comme une discipline autonome, née dans l'exil, mûrie dans la clandestinité, et transmise comme un art de survie autant que de sagesse.

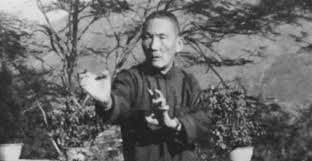

Grand Maître Cheung Lai Chuen, l'un des derniers gardiens de la tradition authentique du système Pei Mei.

Du déclin impérial à la renaissance moderne

À la fin du XIXᵉ siècle, l'Empire Qing s'affaiblit, et avec lui les structures traditionnelles. Le Kung Fu, relégué au rang de folklore, survit grâce à quelques maîtres patriotes.

Grand Maître Wong Fei Hung (1847–1924) : Médecin et instructeur militaire à Canton, incarne l'idéal du guerrier lettré : praticien de médecine traditionnelle, pédagogue et défenseur des opprimés. Son enseignement, fondé sur la rigueur morale et la maîtrise technique, inspire des générations de disciples. Bien qu'il n'ait jamais quitté la Chine, sa légende franchit les frontières grâce à plus d'une centaine de films et séries télévisées, où il est représenté comme un héros martial droit et compatissant.

Grand Maître Wong Fei Hung (1847–1924), médecin et instructeur militaire, incarnation de l'idéal du guerrier lettré.

Grand Maître Huo Yuanjia (1868–1910) : Autre figure emblématique, fonde en 1910 la Chin Woo Athletic Association (精武體育會) à Shanghai. Son objectif : réhabiliter les arts martiaux chinois dans un cadre structuré, ouvert et moderne. Loin des transmissions exclusivement familiales ou claniques, Chin Woo propose une formation structurée et accessible, fondée sur la discipline physique, la droiture morale et la fierté culturelle.

Grand Maître Huo Yuanjia (1868–1910), fondateur de la Chin Woo Athletic Association, pionnier de la modernisation des arts martiaux chinois.

Dès les années 1920, l'académie s'implante en Asie du Sud-Est, puis en Europe, en Amérique du Nord et jusqu'en Australie, devenant un vecteur de transmission internationale.

Après 1949, le gouvernement chinois codifie les pratiques sous le nom de Wushu (武术) — « techniques martiales ». Le Wushu moderne, plus acrobatique et chorégraphié, perd une part de sa rigueur initiatique, mais assure la survie spectaculaire d'un héritage millénaire.

Parallèlement, la transmission des styles traditionnels se poursuit dans plusieurs régions du monde, portée par les maîtres, les diasporas et les écoles communautaires : Hong Kong, où s'épanouissent les styles du Sud et le cinéma martial ; Taïwan devient un lieu de préservation et d'enseignement ; les États-Unis, où certaines lignées sont poursuivies par des maîtres exilés ou des communautés sino-américaines ; le Vietnam, qui joue un rôle discret mais fondamental dans la préservation et la transmission fidèle des lignées traditionnelles ; l'Europe, plus tardivement, accueille aussi des maîtres, souvent par le biais des diasporas.

En parallèle, les moines du temple Shaolin, figures emblématiques du bouddhisme martial, participent activement à la diffusion mondiale des arts martiaux chinois, notamment à travers des tournées, des démonstrations et des échanges culturels sur tous les continents.

Dans les années 1950, Ip Man (1893–1972), maître du Wing Chun, enseigne à Hong Kong. Discret de son vivant, il forme plusieurs disciples, dont Bruce Lee, avant que sa notoriété ne s'accroisse après sa mort, grâce à une série de films à succès qui, bien que largement romancés, ont contribué à forger sa légende. Le cinéma l'a transformé en symbole de droiture et de résistance, participant à la construction d'un mythe martial moderne.

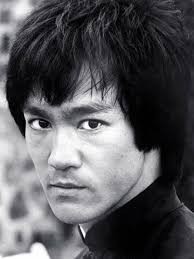

Bruce Lee (1940–1973) : Fait entrer le kung-fu dans l'imaginaire mondial. Né à San Francisco, formé à Hong Kong, il incarne une pratique du combat rapide, précise et épurée. Son approche, fondée sur l'efficacité et la liberté de mouvement, a montré que le kung-fu pouvait être à la fois fonctionnel et esthétique. À travers ses films et ses démonstrations, il l'a rendu accessible à tous, bien au-delà des cercles initiés, en révélant sa portée universelle et sa force expressive.

Bruce Lee (1940–1973), icône mondiale qui a fait entrer le Kung Fu dans l'imaginaire universel.

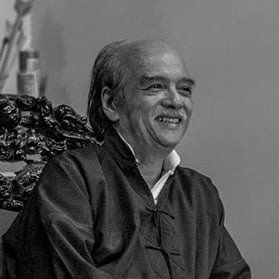

Grand Maître Nam Anh : Établi au Vietnam, transmet aujourd'hui un enseignement fidèle aux arts martiaux traditionnels. Héritier d'une lignée ancienne, il figure parmi les rares grands maîtres encore actifs à préserver une pratique orthodoxe. Son enseignement intègre, entre autres, le système Pei Mei, le style Wing Chun, le Qi Gong, le Tai Chi et la médecine orientale.

Grand Maître Nam Anh, héritier d'une lignée ancienne et gardien des traditions martiales authentiques.

Héritage et universalité

Du temple de Shaolin, berceau des moines guerriers, aux montagnes de Wudang, où le souffle du Tao imprègne chaque geste, le Kung Fu traverse le temps comme un pont entre la terre, l'humain et le cosmos.

De Pékin à San Francisco, de Canton à Paris, il demeure l'un des plus puissants vecteurs de la culture chinoise, un art qui unit la rigueur du combat à la profondeur de la pensée.

Par le cinéma, la diaspora et les maîtres voyageurs qui ont porté leur science aux quatre coins du monde, le Kung Fu est devenu un langage universel du corps et de l'esprit.

Certains Grands Maîtres encore vivants incarnent toujours l'esprit de cette tradition, transmettant la sagesse du geste et la noblesse du cœur, dans un enseignement à la fois enraciné et ouvert au monde.

Art de guerre devenu voie de paix, discipline physique élevée en quête intérieure, le Kung Fu enseigne une vérité simple et profonde :